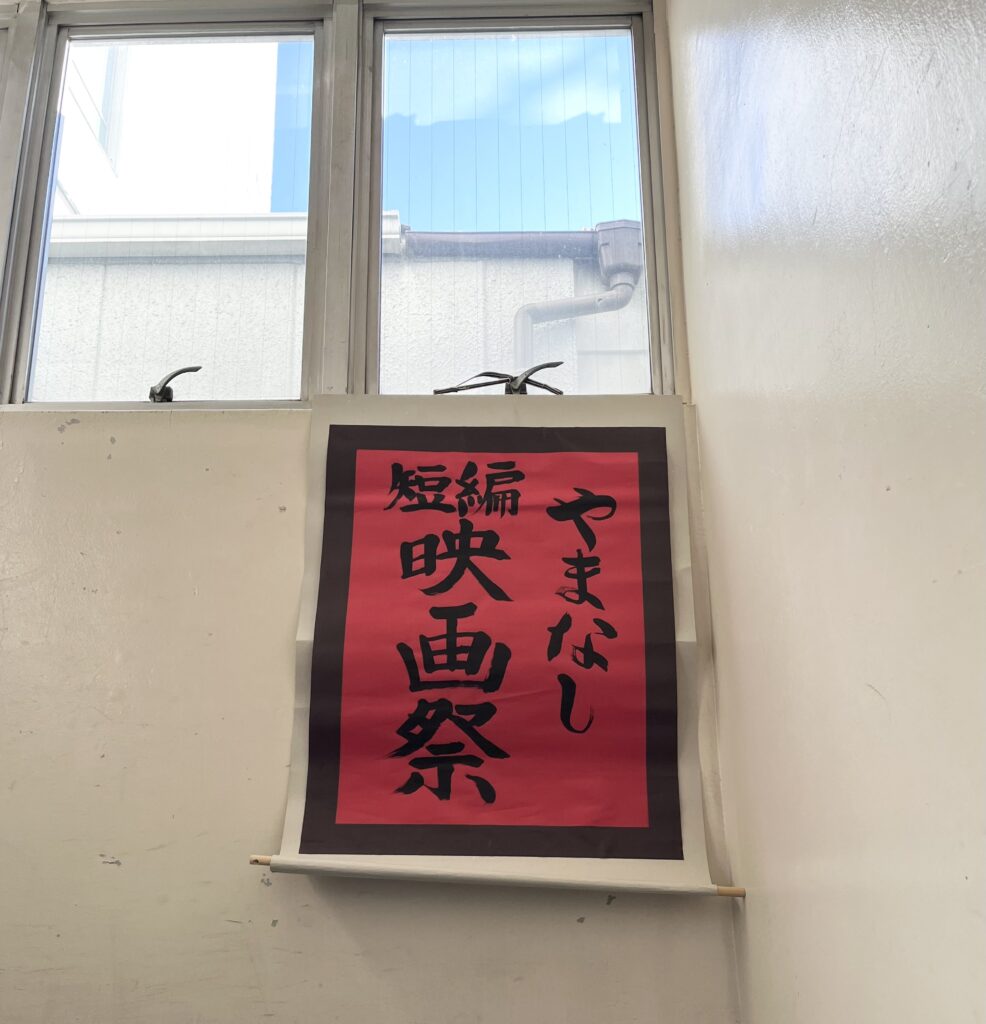

やまなし短編映画祭

2023

山梨にゆかりのある映画監督・映像作家の作品を通年で上映します。

お知らせ

| 2023年11月09日 | 11月25日上映のご予約開始しました。 詳細は11月25日のページ をご覧ください。 |

| 2023年10月28日 | 11月18日上映のご予約開始しました。 詳細は11月18日のページ をご覧ください。 |

| 2023年10月3日 | 10月のご予約開始しました。 詳細は10月のページ をご覧ください。 |

最新情報はInstagramなどのSNSでも更新中

ラインナップ

毎月の上映作品

-

6月|2023.06.24.

「東京自転車節」

青柳 拓

【終了】 -

7月|2023.07.22.

「バルカンへ」

寺岡 黙

【終了】 -

9月|2023.09.30.

「だっちもねえ」

手塚 悟

【終了】 -

10月|2023.10.28.

「FURUSATO2009」

富田 克也

【終了】 -

11月|2023.11.18.

「THE BOSS (仮題)」

米持 壌

「バカ」

清水 佐絵

【ご予約受付中】 -

11月|2023.11.25.

「ファミリーヒストリーを翻訳すること」他

宇田 奈緒

「Margin ――余白――」他

井原 純平

【ご予約受付中】

DIRECTORS ARTISTS

参加監督・アーティスト(AtoZ)

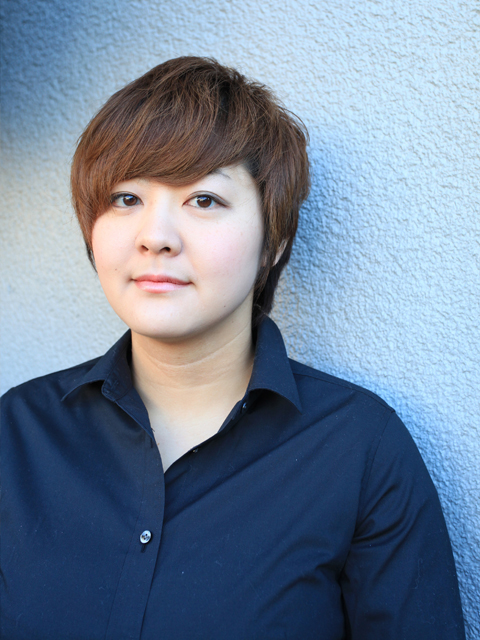

青柳 拓 Taku AOYAGI (映画監督)

1993年、山梨県市川三郷町生まれ。

1993年、山梨県市川三郷町生まれ。

日本映画大学に進学後、卒業制作として『ひいくんのあるく町』を監督し2017年全国劇場公開。

岩淵弘樹監督作品『IDOL――あゝ無情――』の撮影クルーとして参加。大崎章監督、七里圭監督の下で現場経験を積む。

アーティストグループ「ヒスロム」の仙台、ポーランドの展覧会に参加。

2020年短編『井戸ヲ、ホル。』を監督。

2021年1月、美術手帖の特集「ニューカマー・アーティスト100」に2020年代を切り開くニューカマー・アーティストの一人として選出される。

井原 純平 Junpei IHARA (映像作家 / 写真家 / ソーシャルワーカー)

1987年生まれ。山梨県出身、甲府市在住。

1987年生まれ。山梨県出身、甲府市在住。

医療現場での患者のポートレート撮影を機に写真の世界に魅了され、医療職と並行して写真家活動を行う。

地元山梨を独自の目線で写したストリートスナップ、90歳を超えた祖母の写真を撮り続けている。ギャラリーだけでなく、カフェ、ライブハウス、ホテル、銀行、精神科病院など様々な空間で写真展を開催。

コロナの影響を受ける企業に無料でPRムービーを制作し、発信を手伝うクリエイティブプロジェクト「NEW KOFU CITY Creations」を主宰。

大学・専門学校をはじめ様々なセミナーでの講師、メディア出演、テキストへの執筆等にも勤しんでいる。

山の洲ビジュアルアワード総合部門優秀賞受賞(2023年)

宇田 奈緒 Nao UDA (アーティスト)

1983年神奈川県生まれ。

1983年神奈川県生まれ。

スクールオブビジュアルアーツ大学芸術学部写真学科(アメリカ)卒業。国立台南芸術大学大学院造形芸術研修科修士課程(台湾)修了。

写真、陶芸、文章を使って、移民や家族の歴史についての物語を保存、継承していくための作品制作をしている。

平成26年度ポーラ文化振興財団在外研修員としてカナダにて研修。

山梨アートプロジェクト2021では藤村記念館にて祖父の記憶についてのビデオ作品を展示した。

清水 佐絵 Sae SHIMIZU (アーティスト)

1980年山梨県生まれ。18歳から妹・中乃と山梨県北杜市小淵沢町を拠点に自主制作映画を作り始める。2作目「MY beautiful EGO」でPFFアワード2000(ぴあフィルムフェスティバル)審査員(新藤兼人)特別賞受賞。その後2作の長編を制作。

1980年山梨県生まれ。18歳から妹・中乃と山梨県北杜市小淵沢町を拠点に自主制作映画を作り始める。2作目「MY beautiful EGO」でPFFアワード2000(ぴあフィルムフェスティバル)審査員(新藤兼人)特別賞受賞。その後2作の長編を制作。

2011年、短編「バカ」、2015年、(甲府のバンドL.F.Bに受注された) MV「KODOMO SUN」を制作。

現在、映画制作と並行して始めた切り絵の制作と展示をSaeRottenHead名義で行っている。

手塚 悟 Satoru TEZUKA (映画監督)

1983年、山梨県南アルプス市出身。

1983年、山梨県南アルプス市出身。

2009年『つるかめのように』、2011年『こぼれる』が国内の映画祭に次々とノミネート・受賞。

2013年『WATER』がリッチモンド国際映画祭で正式上映された。

2016年、人気劇団・ヨーロッパ企画の永野宗典、「カメラを止めるな!」の主題歌を担当した山本真由美を主演に迎えて製作した初長編作『Every Day』が新宿 K's cinemaを皮切りに劇場公開し、1年半に渡って全国のミニシアターで上映された。

寺岡 黙 Moku TERAOKA (旅好き / 絵描き / 映像ディレクター / カメラマン 他)

「旅」をテーマに表現活動を続ける。NHKの自然ドキュメンタリーで、南極、北極、ブラジル、アルゼンチン、マダガスカル等、極地へ赴き番組を制作。過去に制作した主な番組 『ホットスポット 〜福山雅治 最後の楽園をゆく〜』(2011) 『フローズンプラネット 〜大沢たかお南極へいく〜』(2012) 『大沢たかお 神秘の北極圏をゆく』(2013)など。

「旅」をテーマに表現活動を続ける。NHKの自然ドキュメンタリーで、南極、北極、ブラジル、アルゼンチン、マダガスカル等、極地へ赴き番組を制作。過去に制作した主な番組 『ホットスポット 〜福山雅治 最後の楽園をゆく〜』(2011) 『フローズンプラネット 〜大沢たかお南極へいく〜』(2012) 『大沢たかお 神秘の北極圏をゆく』(2013)など。

その他映画製作、絵画、エッセイ、マッサージ、ヨガなどその活動は多岐にわたる。

現在、八ヶ岳に拠点を置く。

富田 克也 Katsuya TOMITA (映画監督)

1972年山梨県生まれ。

1972年山梨県生まれ。

2003年に発表した処女長編『雲の上』が「映画美学校映画祭2004」にてスカラシップを獲得。

これをもとに制作した『国道20号線』(2007)を発表。

『サウダーヂ』(2011)ではナント三大陸映画祭グランプリ、ロカルノ国際映画祭独立批評家連盟特別賞、高崎映画祭最優秀作品賞、毎日映画コンクール優秀作品賞&監督賞をW受賞。

2017年にはタイ・ラオスオールロケで制作された『バンコクナイツ』を公開。

ロカルノ国際映画祭国際コンペティション部門に選出され、若手審査員・最優秀作品賞を受賞した。

最新作に『典座ーTENZOー』(2019)。

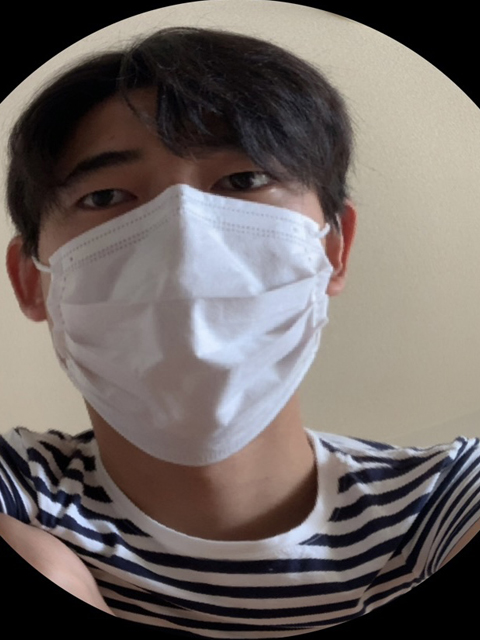

米持 壌 Joe YONEMOCHI (武蔵野美術大学)

山梨県甲府市出身。2002年生まれ。

山梨県甲府市出身。2002年生まれ。

武蔵野美術大学造形構想学部映像学科2年。

ネット上で開催されたコーマン検疫映画祭や大学の自己推薦入試のために映像作品を制作。

好きなお笑い芸人はAマッソ、コウテイ、ハライチ。

STATEMENT

小さな映画祭の可能性

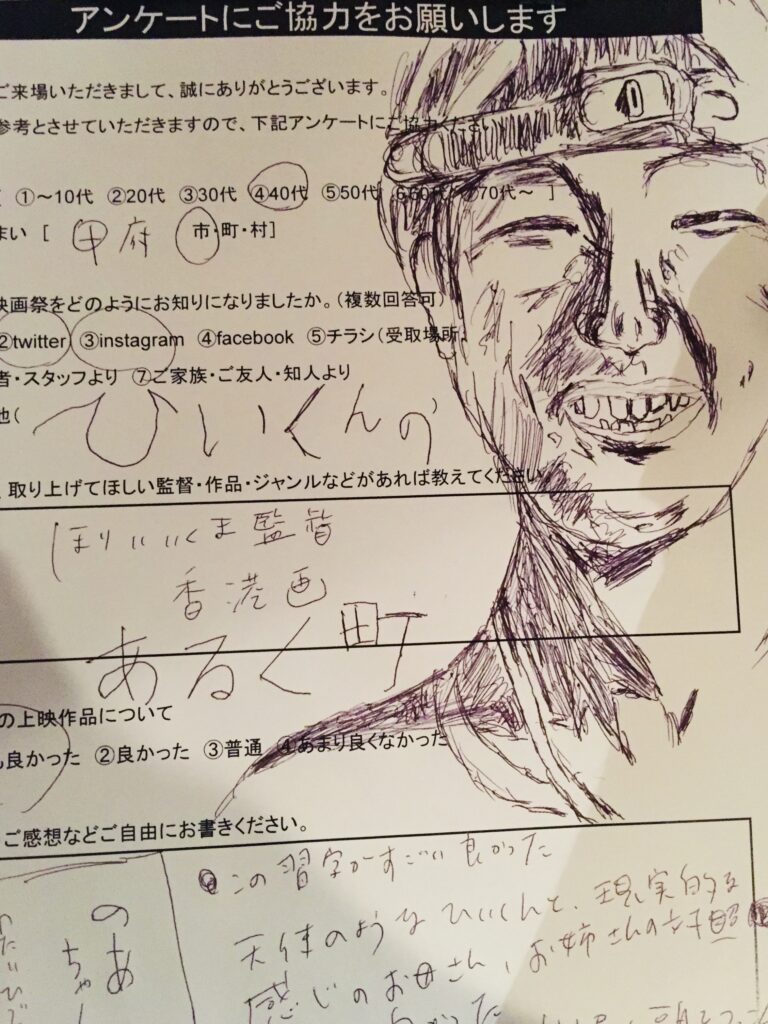

この原稿を書いているきょう2023年5月8日、コロナが第五類に移行という大きな節目を迎えたことは感慨深い。今からちょうど二年前の2021年、パンデミック長期化の懸念から手探りで始めたのがこの映画祭だからだ。実行委員会を立ち上げて、山梨出身またはゆかりの映画監督/映像作家を中心に据えて通年で月一回開催のプログラムを組んだ。行き先不明の行動規制による不安と息苦しさから脱して、地元でいい映画を観たい、面白い作品と出会いたいという一念から小さな映画祭は始まった。

近年の撮影機器の発達で映画はより身近な表現手段となっている。オンラインでの作品素材やり取りやオンライントークも可能だろう。地方では小さなシアターでかかる自主制作作品を観る機会が少なくて寂しい。そもそも山梨にはどんな監督や映像作家がいるのか知りたいなど。開催への動機は高まり、甲府市内で優れた上映機器を揃えるコミュニティースペース「へちまスタジオ」に交渉して企画は了解を得た。候補を募り、若手から中堅の作家・監督を中心にピックアップし、やまなし短編映画祭を企画した。名を成す一歩手前、どちらかと言うとこれからの伸びに期待した映像作家も含めた。海外で活動する県出身作家や、エアリー滞在作家の作品もある。

これまで二年間開催して感じることは、この映画祭の特徴は監督とオーディエンスの距離が近いことだ。各回予約制を取り人数制限、アフタートークでは直に感想を伝えて質問もできるので大いに盛り上がる。また会場壁面には写真や絵画などの作品展示ができるので、監督を多角度から味わうことができる。監督サイドからは撮影協力者や出演俳優をアフタートークに帯同するなど様々な工夫をいただく。時には出演者によるライブ音楽演奏などの付加価値が付きフェスティバルを名乗るに相応しい展開とありがたく思う。時に監督が遠方在住の際はビデオレターで語りかけてくれる。これまでに県内のみならず東京、埼玉、千葉からも来場いただいた。リピーターも生まれた。これまでの山梨の映画ネットワークがあればこそだ。ここ山梨は人口比で監督排出率は高い。小さな映画祭の大きな可能性を感じる。

映画という文化を育む場所や人材が山梨にたくさんあることも、地元の人にもっと知ってもらいたい。そして監督たちには、互いに知り合うことで将来の活動の幅を広げてほしい。映画は総合芸術だ。文章を綴る人、絵を描く人、演じる人、撮る人、音楽を奏でる人たちが、映画制作を機に繋がることができる。

パンデミックは一定の収束を迎えた。山梨の文化がこれまで以上に盛り上がるよう、これからも試みを続けたいし、多くの地元の人たちを巻き込んでいきたいと考えている。

これまで参加してくれた監督たち、会場に足を運んでくれた皆さま、三年目開催を可能にしてくれた実行委員会メンバーに感謝すると同時に、これまでご縁のなかった皆さまとも今年は会場でお会いするのを楽しみにしている。

やまなし短編映画祭実行委員会 坂本 泉(Artist in Residence Yamanashi [AIRY])

やまなし短編映画祭

| 企画・運営 | やまなし短編映画祭実行委員会 |

| 開催場所 | へちまSTUDIO 山梨県甲府市中央2-13-20 |

| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください |

| 駐輪場 | 同ビル地階 |

| 開催実績 |